Die Kulturpreisträger des SKW

1. Kulturpreisträger (1982): Hans L

a n g e r, Eutin, Studiendirektor a. D.

Geboren am 09.06.1912 in Müglitz, Nordmähren, gestorben am 05.12.1988

in Eutin.

In der Heimat Mitarbeit an verschiedenen Zeitungen. Verfaser von Gedichten, Kurzgeschichten

und

Essays. Befreundet mit dem Komponisten Rudolf Kunerth, der einen ganzen

Zyklus

früher Gedichte Langers vertonte.

1940 Herausgabe des ersten Gedichtbandes unter dem Titel „Buntes Leben“.

Während des Krieges Herausgabe des kleinen Gedichtheftes „Blüten

und Früchte“.

In Zwittau journalistische Tätigkeit und Verfasser von Kulturkritiken, von Konzerten,

Vorträgen usw.

Mitwirkung im Musikverein (Geige, später Bratsche).

Nach dem Kriege in Grömitz Mitarbeit an der Kurzeitung, den Lübecker

Nachrichten,

verschiedenen Heimatzeitungen, Heimatkalendern und Heimatzeitschriften.

Ebenda Aufbau des „Lübecker Besucherringes“.

Organisation und Durchführung des ersten Sudetendeutsch-Schlesischen

Treffens in

Schleswig-Holstein am 15.08.1948 und Herausgabe eines Liederheftes aus diesem

Anlass. Seit 1967 Obmann der SL-KG Eutin.

Nach seiner Pensionierung brachte Langer einen Gedichtband „Lichter

Weg“ und einen Erzählband „Unvergängliches Licht“

heraus.

Lesungen bei Veranstaltungen der neu gegründeten „Poetengemeinschaft Eutin“ fielen ebenfalls

in den Bereich seiner kulturellen Arbeit sowie die Durchführung der

Schubert-Gedenkfeier 1977 und der Kunerth-Gedenkfeier 1979 in Eutin. Sowohl

im Gedicht wie in der Erzählung schwingt überall die Erinnerung

an die geliebte Heimat mit.

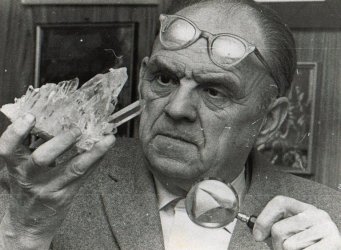

2. Kulturpreisträger (1984): Josef Johann Maria H o l e y,

Trappenkamp

Geboren am 03.01.1899 in Gablonz a.d. Neiße, gestorben am 25.09.1985

in Trappenkamp.

Eltern: Josef Ferdinand Holey aus Wiesenthal und Gertrud Johanna Maria,

geb. Hittmann.

Volksschule in Gablonz: 5 Jahre, Realgymnasium in Gablonz: 2 Jahre, Realgymnasium

in

Prag: 2 Jahre, Handelsakademie in Prag: 3 Jahre – 1916 Abitur.

1917 - in März einberufen zu den Tiroler Kaiserschützen in Innsbruck

1918 - Fähnrich

1919 - kaufmännische Praxis in Wiesenthal und Berlin

1920 - Übernahme des Glaswarenerzeuger- und Exportbetriebes der großväterlichen

Firma

Anton Hittmann und Söhne, Wiesenthal und Antoniwald / Kamnitzfluss,

seit

mindestens 1760 in Generationenfolge.

Sondererzeugung von Glasbehängen für Kronleuchter.

1930 - Mitarbeit im Bund der Deutschen – Bezirksführer in Gablonz

bis 1938.

1934 - Gründer der Ortsgruppe Wiesenthal der Sudetendeutschen Partei,

Mitglied im

Turnverein Wiesenthal und im Gesangverein.

1941 - Betriebseinstellung bei Einberufung als Feldwebel zur deutschen Wehrmacht,

Fliegerausbildungsregiment Oschatz.

1942 - Segelfluglehrer

1945 - Kriegseinsatz in Holland. Nach der Kapitulation interniert in Ostfriesland. Knecht

in kleiner

Bauernwirtschaft.

1946 - entlassen nach Trappenkamp, Wiederfinden von Frau und Sohn, Gründung

der

Ansiedlung und Aufbau eines Glaswarenbetriebes für Glasknöpfe, ab 1948 auch für Lüsterbehang.

1949 - Mitbegründer der Sudetendeutschen Landsmannschaft, ohne Amt,

erst später

Kulturreferent der Ortsgruppe.

1965 - Vorsitzender der SL – KG Segeberg – bis 1977

1968 - Einschränkung des Betriebes und eingehendes Studium der Geschichte

des

Kristallkronleuchters.

1969 - Umbau des „Haus des Deutschen Ostens“ und Umbenennung

in

„Haus der Heimat“.

Zuerst tätig im Bauausschuss, dann als Vorsitzender des SKW von 1969 bis 1976.

1970 - Fortsetzung des Studiums und der Restaurierung alter Kristallkronenleuchter.

Die Arbeit an einer „Spezialenzyklopädie des Kristall-Lüsters“

hat nichts Gleiches vor oder neben sich. Die besonderen Kenntnisse sind

einmalig auf der Welt.

Manuskript: „Die Geschichte vom Strass“.

Träger des goldenen Ehrenzeichens der SL und der Rudolf-Lodgman-Plakette

(1970).

Seit 1977 Ehrenvorsitzende der SL-KG Segeberg und Ehrenbeisitzer im Vorstand

des SKW.

Am 25.09.1986 in Trappenkamp gestorben. 2007 Überführung seiner Urne nach Gablonz an der Neiße.

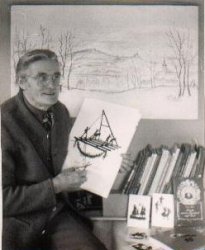

3. Kulturpreisträger (1986): Leopold

G a r r e i s, Itzehoe

Geboren am 25.03.1922 in Obersandau im Egerland, gestorben am 16.04.1992

in Itzehoe.

Aufgewachsen in Zeidlweid, wo sein Vater Schuhmacher und Kleinbauer war.

Nach dem

Besuch der Volksschule erlernte Garreis den Beruf eines Kunst- und Möbeltischlers

in

Untersandau.

Im Zweiten Weltkrieg, den er von Januar 1941 an als Soldat der Luftwaffe

mitmachte,

kam er nach Schleswig-Holstein, wo er im September 1945 entlassen wurde

und in Itzehoe heiratete

.

Bis 1953 arbeitete er im erlernten Beruf. Als Spätfolge einer Kriegsverletzung

erkrankte er

an Tbc und nach der Ausheilung, 1959, wurde Garreis zum Bauzeichner umgeschult.

Als technischer Angestellter bei der Verwaltung des Landkreises Steinburg

in Itzehoe

brachte er es zum Leiter des zentralen Zeichenbüros.

In August 1982 trat er in den Ruhestand.

Neben seinen Ehrenämtern in der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Kreis-

und Ortsobmann von 1966 bis 1992, betätigte Garreis sich kommunalpolitisch.

Er war 4 Jahre Schiedsmann in seinem Wohnbezirk, bekleidete von 1970 bis 1978 das Ratsherrenamt

und war 4 Jahre lang stellvertretender Bürgervorsteher der Stadt Itzehoe,

außerdem Kreisbaureferent des Schleswig-Holsteinischen Siedlerbundes,

Kreisverband Steinburg.

Viel Mühe verwendete Garreis, der über 40 Jahre dem „Itzehoer

Philatelisten-Verein“ angehörte, auf seine Briefmarkensammlung,

die u.a. insgesamt 82 Albumblätter mit

„Berühmte Sudetendeutsche auf Briefmarken“ enthält.

Diese Sammlung fand über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus im

Bundesgebiet und im Ausland hohe Anerkennung.

In mehreren Beilagen der Sudetendeutschen Heimatblätter „Unser

Sudetenland“ ist ein Teil der Kostbarkeiten seiner Sammlung veröffentlich

worden (in 1985: die Folgen 351 und 356, in 1986: die Folgen 366 und 372).

4. Kulturpreisträger (1988): Ernest P o t u c z e k

– L i n d e n t h a l, Kiel

Geboren am 27.01.1917 in Brünn / Mähren.

Sohn des akademischen Malers und Radierers August Potuczek (1882 –

1936)

Schon als Kind fand er zum Scherenschnitt, der ihn dann sein ganzes Leben

begleiten sollte.

1934 - Student an der Technischen Hochschule in Brünn.

1939 - Erwerb des Architektendiploms.

1940 - Einberufung zur Wehrmacht. Als Pionier verwundet 4 Jahre Lazarettaufenthalt.

1945 - Im April muss er Brünn verlassen und erreicht auf abenteuerlichen

Wegen mit Frau

und 2 kleinen Kindern nach 4 Monaten Schleswig-Holstein, die Heimat seiner

Frau.

1948 - Architekt und Planer für den Wohn- und Siedlungsbau und die

Stadtpflege in Kiel.

Es gelang eine eigene Kleinsiedlung aufzubauen, in der 12 Kinder und

3 Pflegekinder heranwuchsen.

Hatte er schon mit 13 Jahren eine beachtliche Ausstellung mit Scherenschnitten

füllen können, so war er mit 23 Jahren als Scherenschneider weit

über seine Heimat hinaus bekannt durch zahlreiche Veröffentlichungen

in Zeitschriften, Kalendern und Büchern.

Es entstehen ganze Bildreihen, z. B. 110 Scherenschnitte zu Bauernregeln.

Zahllose Bilder entstanden, gestaltet von hohem künstlerischen Können;

sie gingen vor allem als Weihnachts- und Glückwunschkarten hinaus in

alle Welt, ebenso schmücken sie die Seiten von Büchern und Zeitschriften.

Die Aquarelle, die er geschaffen hat, beschäftigen sich überwiegend

mit der Inselwelt Nordfriesland, wobei die Insel Amrum es ihm besonders

angetan hat.

5. Kulturpreisträger (1990): Dr. med.

Gustav P o r s c h e, Trappenkamp

Geboren am 12.02.09 in Gablonz, gestorben am 17.01.1992 in Trappenkamp.

Volksschule und Staatsrealgymnasium in Gablonz, Stadt des „Böhmischen

Glases“.

Medizinstudium an der Prager Deutschen Universität und ein Semester

in Jena.

1934 - Promotion zum Dr. med., danach als Arzt im Bezirkskrankenhaus der

Wallenstein-Stadt Friedland und nach einem Zusatzlehrgang Distriktsarzt

in Raspenau im Kreis Friedland.

1937 - Heirat, der Ehe entstammen 4 Söhne.

1939 - als Arzt zum Kriegsdienst einberufen, geriet er 1945 in Mecklenburg

in amerikanische Gefangenschaft, aus der er als Stabsarzt entlassen wurde.

1946 - in Neumünster und später in Boostedt als Arzt tätig,

von wo aus er, oftmals unter

schwierigsten Verhältnissen, die Trappenkamper ärztlich betreute.

1949 - Eröffnung der eigenen Praxis in Trappenkamp, die er nach 27-

jähriger aufopfernder Tätigkeit 1976 seinem Nachfolger übergab.

Aus der Gründer- und Aufbauzeit Trappenkamps ist Dr. Porsche nicht wegzudenken.

1950 - mehrere Jahre hindurch 1. Vorsitzender des Elternrates.

1953 - Gründungsmitglied des TV Trappenkamp.

1962 - maßgeblich beteiligt an der Gründung der Volkshochschule.

1956 - aktives Mitglied im evangelischen Kirchenvorstand – 1984.

1962 - Eintritt in die Sudetendeutsche Landsmannschaft und später in

das SKW, wo er sich im kulturellen Bereich besonders verdient gemacht hat.

Hervorgetreten ist er auch als Dichter und Schriftsteller. Zahlreiche Gedichte

und Sprüche

hat er verfasst und auch einen Gedichtband „Stimme des Herzens“

herausgegeben.

Kunst und Kultur hatten es ihm besonders angetan. Zu seinen Freunden zählte

u. a. der sudetendeutsche Maler Karl Decker.

6. Kulturpreisträgerin (1992): Marion

B a u m g a r t l, geb. van Oostenrijk, Trappenkamp

Geboren am 25.09.1943 in Hilversum / Niederlande.

7 Jahre Grundschule und 6 Jahre Humanistisches Gymnasium in Hilversum.

3 Jahre Technische Schule in Rotterdam für die Ausbildung zur Augenoptikerin.

1965 - Optikerin in Haarlem bei Amsterdam und 1966 für kurze Zeit in

Harksheide.

1967 - Vermählung mit Adolf Baumgartl

1974 - Mitwirkung im Schulverein der Dr.-Gerlich-Schule bis 1984 und in

der SL.

1976 - Eintritt in die Sudetendeutschen Landsmannschaft.

Neugründung der Frauengruppe und der Jugendgruppe der SL.

Initiatorin und Leiterin der Kindersommerspiele „Sonnwendfeuer“

bis 1983.

1977 - im Vorstand der SL, als Schriftführerin und später Kassenführerin

bis 1985.

mehrere Jahre im Vorstand der Landesgruppe der SL. Mitglied im SKW.

1980 - im Vorstand des SKW bis heute, größtenteils als Schriftführerin, ab 2006 Vorsitzende

Mitbegründung und Leitung des Musizierklub Trappenkamp (MKT).

1984 - Musikalische Nachwuchsausbildung.

1990 - Verleihung des Ehrenzeichens der SL.

1991 - Ehrung durch die Gemeinde Trappenkamp als „Verdiente Bürgerin“.

Seit ihrem 6. Lebensjahr widmete sie sich der Musik. Es begann mit Chorsingen

und

zwei Jahre später kam der Klavierunterricht dazu. In der Gymnasialzeit

gründete sie

ihre eigene Band „Die Marabiko’s“. Noch heute leitet sie

den MKT, mit einjähriger

Unterbrechung, und arrangiert die Chorlieder.

2008 - Auszeichnung mit dem Rudolf-Lodgman-Plakette

7. Kulturpreisträger (1994): Erwin P

a t z e l t, Oldenburg i. H.

Geboren am 28.04.1924 in Tschermna, Kreis Hohenelbe, Sudetenland.

Er besuchte die Lehrerbildungsanstalt in Trautenau. Nach dem Wehrdienst

kam er nach

Schleswig-Holstein und lehrte bis 1959 Biologie, Geographie und Musik an

der Realschule in Oldenburg. Dann ging er für 6 Jahre an eine große

deutsche Schule in Temuco, im Süden Chiles, wo viele deutsche Auswanderer

leben. Fauna und Flora und nicht zuletzt die Menschen erweckten seine Aufmerksamkeit

und er begann mit dem Aufzeichnen und Beschreiben dieser interessanten Welt.

!965 kam er für 1 Jahr nach Deutschland zurück und fuhr dann als Auslandslehrer

nach Ecuador. 9 Jahre dort gaben ihm Gelegenheit, den Reichtum

südamerikanischer Wälder kennen zu lernen. Das Erlebte schriftlich

nieder zu legen

wurde zu einer echten Lebensaufgabe. Mehrere Bromelien udn eien Meerschweinart wurden von Ihem entdeckt nach ihm benannt. In Fachzeitschriften wie z. B. „Kosmos“

veröffentlichte er seine Erkenntnisse, er fotografierte, filmte und

wurde zu einem anerkannten Fachmann für Schulbücher und Touristik.

Seine Bücher und Aufsätze sind nahezu alle in spanischer Sprache

verfasst. Erwähnenswert sind ein Buch über die „Auca“,

ein Indianerstamm, und „Letzte Hoffnung Regenwald“.

Am 8.12.2006 erhielt er die Ehrendoktorwürde der mathem.-naturw. Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

8. Kulturpreisträger (1996): Prof. Dr.

rer. nat. habil Dr. h.c. Herbert S t r a k a , Kiel

Geboren am 14.07.1920 in Brünn-Schwarze Felder. Gestorben am 23.5. 2009 in Bad Honnef.

Matura (Abitur) mit Auszeichnung am Deutschen Staatsrealgymnasium in Brünn,

zwei

wissenschaftliche botanische Arbeiten als besondere Leistung anerkannt.

Militärdienst von 1939 bis 1945 in Frankreich, wo er in der Freizeit

viel botanisierte.

Studium mit Promotion zum Dr. rer. nat. in Bonn am 14.07.51 mit „summa

cum laude“

abgeschlossen; ab Oktober 1951 war er wissenschaftlicher Assistent am Botanischen

Institut in Kiel, ab 1954 Dozent und ab 1960 Professor.

1973 - Ehrendoktor der Universität Rennes (Bretagne, Frankreich).

Korrespondierendes Mitglied der Schwedischen Pflanzengeographischen

Gesellschaft.

1982 - Auswärtiges Koresspondierendes Mitglied der Madagassischen Akademie

in Antananarivo.

1982 - Ernennung zum „Ritter des Madagassischen Nationalordens“

1987 - Berufung als Ordentliches Mitglied der Sudetendeutschen Akademie

der

Wissenschaften und Künste, München.

Er publizierte über 150 wissenschaftliche Arbeiten und unternahm viele

Forschungsreisen

u. a. 1957: Madagaskar und die Maskarenen, 1968: Mexiko und 1971: Südafrika

sowie

viele botanische Erkundungsreisen in Mittel-, Nord-, West- und Südeuropa,

Kanaren und Madeira. Seine „Pollen und Sporenkunde“ und seine

„Arealkunde“ befassen sich mit dem Pollen- und Sporenflug in

der Antarktis und mit den Vegetationsveränderungen auf Sylt.

9. Kulturpreisträger 1998: Prof. Dr.

Kurt H ü b n e r , Kiel

Geboren am 01.09.1921 in Prag.

1951 - Promotion und 1955 Habilitation im Fache Philosophie in Kiel

1961 – 1971 ordentlicher Professor an der TU Berlin.

1962 – 1971 Honorarprofessor an der Freien Universität Berlin.

1971 - ordentlicher Professor und später Direktor des Philosophischen

Seminars an der

Universität Kiel, seit 1988 emeritiert.

1969 – 1975 Präsident der Allgemeinen Gesellschaft für Philosophie

in Deutschland,

seit 1988 deren Ehrenmitglied.

1978 – 1988 Mitglied des Comité Directeur der Féderation

Internationale des Societés de

Philosophie in Bern; ordentliches Mitglied der Joachim-Jungius-Gesellschaft

der

Wissenschaften zu Hamburg, ordentliches Mitglied der Académie Internationale

de Philosophie des Sciences in Brüssel, Kopräsident des Zentrums

zum Studium

der Deutschen Philosophie an der Universität Moskau, ordentliches Mitglied

der

Akademie für Humanwissenschaften in Moskau.

Vorlesungen an vielen amerikanischen, europäischen und ostasiatischen

Universitäten.

1986 - Verleihung des „Großen Sudetendeutschen Kulturpreises“

1993 - Verleihung der Humboldt-Plakette durch die Humboldt-Gesellschaft.

Hauptwerke: „Beiträge zur Philosophie der Physik“ (1963),

„Kritik der wissenschaftlichen

Vernunft“ (4. Auflage 1993), „Die Wahrheit des Mythos“

( 1986), „Das Nationale. Verdrängtes, Unvermeidliches, Erstrebenswertes“

(1991) und „Die zweite Schöpfung. Das Wirkliche in Kunst und

Musik“ (1994)

10. Kulturpreisträger (2000): Prof.

Dr. Jur. Dipl. Ing. Adalbert P o l a c e k , Kiel

Geboren am 13.07.1912 in Wien, gestorben am 17.09.2002 in Kiel.

Sohn einer deutschen Mutter und eines tschechischen Vaters.

1918 - Umsiedlung in die neu gegründete Tschechoslowakei, wo er später

an der

Universität Prag Philosophie und Rechtswissenschaften studierte.

1936 - Promovierung und bis 1938 – Militärdienst

1938 - Dozent an der Handelsakademie in Ostrau.

1945 - Abteilungsleiter der verstaatlichten Ostrauer Kohlengruben und Professor

an

der Montanischen Hochschule in Ostrau.

1948 - Die Machtübernahme durch die Kommunisten führte zu seiner

Entlassung, zur

Verhaftung durch den Staatssicherheitsdienst und zur Internierung in ein

Straflager bis 1953. Anschließend hatte er manuelle Arbeiten zu verrichten,

bis er 1964 Abteilungsleiter einer Schiffswerft in Prag werden durfte und

schließlich seine Aufnahme als Mitglied am Orientalischen Institut

der

Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften erreichte.

1968 - Anstellung an der Universität Hamburg.

1970 - Lehrbeauftragter an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel.

1991 - wurde er von der Montanischen Hochschule in Ostrau rehabilitiert

und seine

seine Entlassung im Jahre 1948 als politisch motivierte Verfolgung bezeichnet.

1992 - Ehrenmitglied der Orientalischen Gesellschaft in Prag.

1997 - Ehrenmitglied der Bürgerlichen Demokratischen Allianz der Tschechischen

Republik in Würdigung seiner Arbeiten auf dem Gebiet der Menschenrechte.

In der Zeit von 1973–1998 hat er 22 Beiträge zum Thema Menschenrechte

verfasst.

Durch Veröffentlichungen, Vorträge und Teilnahme an Konferenzen

in allen fünf

Kontinenten hat er immer wieder zum Schutz der fundamentalen Grund- und

Menschen-

rechte aufgerufen: „Die Menschenrechte sind unteilbar und gehen jeden

etwas an“.

11. Kulturpreisträger (2002): Dipl. Ing. Ambros G

r o ß , Kiel

Geboren am 01.05.1917 als 11. Kind in Schmiedshau in der Mittelslowakei

(Ungarn)

1918 - Bürger der neugegründeten Tschechoslowakei.

1930 - Bürgerschule in Neutitschein und Maurererlehre in Kaschau.

1936 - Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn.

1940 - Ab Juli Einberufung zum Militärdienst (Wien, Den Haag, Ede,

Leningrad).

1942 - Heirat mit „Klink-Ann’la“ in der Schlosskirche

zu Kremnitz (3 Kinder).

1945 - Russische Gefangenschaft, dann tschechisches Gefängnis.

1947 - Meister und technischer Betriebsleiter eines Betonwerks in Kassel.

1955 - Verleihung der Einbürgerungsurkunde als deutscher Staatsbürger.

1951 - 1981 Ingenieur bei Dyckerhoff & Widmann, zuerst in München,

ab 1955 in Kiel.

1981 - kurz vor Eintritt in den Ruhestand: Verleihung des akademischen Grades

eines

Diplom-Ingenieurs.

Schriftstellerische Arbeiten über geschichtliche Gegebenheiten der

Heimat sowie

Bemühungen um Erhaltung mundartlicher Sprache u. a.: Mitautor und Koordinator

des

Buches „Schicksal Hauerland – eine Dokumentation über den

Untergang des deutschen Siedlungsgebietes in der Mittelslowakei“ (1989),

Mitarbeit am „Deutsch-Schmiedshauerischen Wörterbuch“ von

Anni Zjiba 1(992) und an der Festschrift „600 Jahre Schmiedshau im

Hauerland, Mittelslowakei“ (1993).

Seiner Initiative und Kulturarbeit

ist es zu verdanken, dass bereits 1940 der Name „Hauerland“ für die deutsche

Sprachinsel in der Mittelslowakei übernommen wurde, die bis dahin umständlich als "Deutsch-Proben-Kremnitzer-Gebiet"

bezeichnet wurde.

12. Kulturpreisträger (2004): Adolf Baumgartl

13. Kulturpreisträger (2006): Franz Dörner

14. Kulturpreisträger (2008): Rudolf Ducke

15. Kulturpreisträger (2010): Walter Holey

16. Kulturpreisträgerin (2012): Margarete Beyer,

†13.04.2017

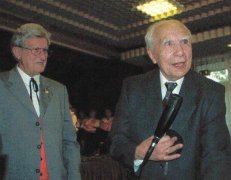

17. Kulturpreisträger (2014): Herbert Möller

Ausführlicher

Bericht vom Festakt: hier klicken

Würdigung Herbert Möllers

durch Wolfgang Schnabel: hier klicken

Herbert Möller (rechts, mit Marion Baumgartl)

erhält den Kulturpreis